Casa de la Aduana, Puerto de la Cruz (Tenerife), mayo de 2002

Alejandro Krawietz

Evidentemente parece claro que en Los signos del cuerpo, los datos que nos ofrece Francisco Acosta a través de su reflexión en torno a las posibilidades simbólicas de esa otra “casa del ser”, nos conducen inexorablemente hacia una reflexión sobre el tiempo y sus designios: la piedra en el tiempo, la carne en la eternidad. Si en un principio las esculturas que sirven como base del trabajo se fragmentan y, sobre todo, se descomponen en un juego entre líneas de fuga divergentes y movimientos que aspiran al enigma –lenguaje que busca aquí mirarse en el espejo barroco de las metamorfosis y los simulacros– a medida que avanza la “encarnación” y el cuerpo se conduce hasta su templo en un ofrecimiento extático, la reflexión poética se esencializa y se busca en un lenguaje que se mira ahora en la levedad. Tiempo y materia se vuelven sobre sí mismos hasta convertirse en templo y enigma.

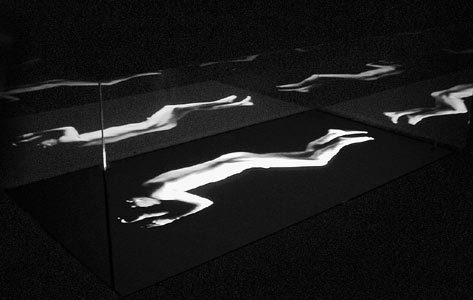

Con todo, el camino es circular: una vez que el cuerpo se ha reencontrado como templo, entra en un vértigo de multiplicación en la quietud que podemos suponer que no responde otra cosa que el resultado de haber logrado, en la contemplación de los signos corporales, el acceso a la conciencia. Francisco Acosta trenza así pues un tejido simbólico muy complejo, en el que cada paso parece volver sobre sí mismo y avanzar hacia otro estado, para establecer, finalmente, una profunda identidad entre los fragmentos de los cuerpos y la multiplicación del cuerpo logrado: pies, rostros, manos de piedra en fuga componen un cuerpo que se sabe depositario de la conciencia, y que puede ya, liberado del tiempo, reconocerse también en el dolor. No hay una condena explícita, sino un homenaje. Los pies pisan la muerte, el mundo. De las heridas mana sangre y tiempo. Del Cristo, que no aparece aquí como símbolo católico, sino como símbolo del cuerpo de los cuerpos –desprovisto por lo tanto de su arduo fardo de moral y provisto, por el contrario, de todo su anhelo de trascendencia– vemos y no vemos las espinas, el rostro en el umbral. Y el cuerpo final, el cuerpo que descansa entre espejos e imágenes que lo disuelven en la repetición, descansa de ese acuciante dolor, se entrega al sueño: un Cristo de ojos cerrados y un rostro entrando en el enigma.

Francisco Acosta propone al espectador un viaje o una aventura que va del cuerpo al cuerpo, por más que en su recorrido se igualen en la balanza el tiempo de la piedra y la quietud de la carne. El rigor filosófico y la madurez formal de la muestra vuelven a insistir, una vez más, en la necesidad que tiene el trabajo creativo más honesto de volver sobre sus esencias para rehuir la simpleza, la frivolidad y los meros deambuleos del panorama actual. Frente a aquellos que piensan dentro de la ilusión posmoderna que son los métodos y las materias cibernéticas los que validan la obra –y no hay más que ver la cantidad de pantallas digitales que forman hoy, sin más justificación que la mera presencia, en muchas de las colectivas de los jóvenes– Francisco Acosta declara, con esta muestra, y acaso no sea necesario decirlo, que la técnica no es un fin sino un principio, una necesidad de la forma que resulta obligatorio llenar de contenido. El arte es materia más enigma.

Es esta expansión hacia lo visual y hacia lo histórico-cultural lo que

transforma la poesía de Finlay en algo que podría describirse como post-oral:

la escritura se extiende más allá del habla, se expande hacia una variedad

de ámbitos que no permiten la traducción al registro hablado. Por ello

deja de presentarse como una instancia secundaria con respecto al habla,

deja de ser obligado pensar en la escritura como transcripción de un habla

que necesariamente tiene que haber precedido al momento de su inscripción.

Aquí la escritura accede a una especie de autonomía en relación con la

palabra hablada; o mejor dicho, escritura y habla pasan a ser consideradas

como modos varios de lo verbal, actividades que se complementan, del mismo

modo en que se funden los ámbitos visual y verbal en la experiencia de

cualquier sujeto poniendo en ridículo los intentos de la teoría por separarlos.

Pero cabe preguntarse: ¿es así realmente? ¿Es suficiente, para los lectores, para los hablantes de las lenguas europeas, para sujetos criados en el contexto de las culturas llamadas occidentales, “leer” la poesía de Finlay para que sus hábitos y sus nociones en relación con el mirar, con la lectura y con la escritura, queden inmediatamente suspendidos, de manera que a partir de ese momento perciban una continuidad entre lo verbal y lo visual, la continuidad que dan por supuesta los hablantes de chino, por ejemplo? Lo dudo mucho. Todas las obras de Finlay, además de otros juegos a los que puedan invitar al lector, hacen esta afirmación. Pero pienso que se trata de una afirmación que debe comprenderse, de nuevo, en los términos de la ironía. Las obras son llamativas precisamente porque la continuidad que sugieren entre los ámbitos de lo verbal y de lo visual sólo puede ser aceptada por el lector momentánea, excepcionalmente, en un mundo en el que aprender a leer consiste precisamente, entre otras cosas, en aprender a pensar en los dos ámbitos como mundos separados. Puede que las obras de Finlay estén contribuyendo en alguna medida a alertar a los lectores en relación con la naturaleza ideológica y prejuiciada de toda construcción cultural, pero es el hecho de que sorprendan al lector con un tipo de “evidencia” que va a contrapelo de su sentido común cultural lo que las hace interesantes o memorables. La dimensión post-oral del signo de Finlay, el momento en el que la poesía se libera del habla para encontrarse tal vez con lo visible, y el sueño pastoril de una experiencia pluridimensional, libre de jerarquías, parecerían así fundirse finalmente en la sugerencia de algo que es tal vez irónicamente transcendente, o irónicamente utópico, algo que no está aquí, o algo que ya no está presente, o que quizás no pueda estarlo todavía